街を歩いていると見かける、蕎麦屋の暖簾(のれん)に書いてる、[wp-svg-icons icon=”point-up” wrap=”i”] この字。

あ~ そば屋だな・・・ と理解はできるものの、いったい!なんて書いてあるんだ!?

となる方も少なくないと思います。

あの字、実は、『き・そ・ば』と読みます。

きそばと読ませる、あの字の正体

蕎麦屋ののれんに書いてある、あの字。

ここにも。

ここにも。

ここにも。

昔の字で、『生蕎麦』をこう書くんだなー って思っていたら大間違い!

かなり、深い意味があるらしい。

そもそも、きそば とは、どんな蕎麦を言うのか?

添加物をほとんど使っていない混ぜものが極限まで少ない、純粋な蕎麦粉で作った蕎麦のこと らしい。

きそば = 十割 ということではないので、勘違いしないよう。

つなぎが二、蕎麦粉が八 であっても、これは純粋な蕎麦という判断を店主さんがすれば、それは『きそば』である。

江戸時代、上方(関西)のうどんが主流であったことは、これまでも記事にしてきた。

その後、そばブームが江戸に起こり、それまでうどん店をやっていた店主が鞍替えをして、うどんの工程に蕎麦粉を入れた、なんだか、うどんなんだか蕎麦なんだかわからないような麺も出回ったのであろう。

そこで、ウチは純粋な蕎麦屋だよー!という目印も兼ねて、『きそば』という暖簾を掲げたのではないかと踏んでいる。

だから、昔から蕎麦の高級店と崇められていた老舗のれん蕎麦屋には、こうした暖簾の文字を名代(めいだいやみょうだいではなく、なだいと読む)の文字と共に掲げられているわけだ。

蛇足だが、『名代富士そば』 は、【なだいふじそば】 と読む。

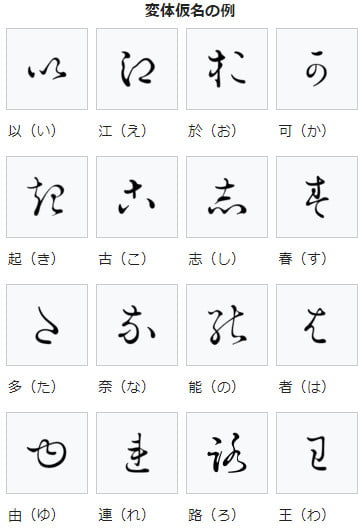

変体仮名が正体

古くから日本は、変体仮名という技法により、中国から伝わった旧漢字をひらがなに変換することがあった。

変体仮名の例 wikipediaより

明治のころに、こうした技法によりひらがなを教科書に引用するのは適切ではないと判断され、今の現用字体が使われるようになったそうだ。

その変体仮名を元に、あの、蕎麦屋のれんの文字を紐解くと、こんな感じになる。

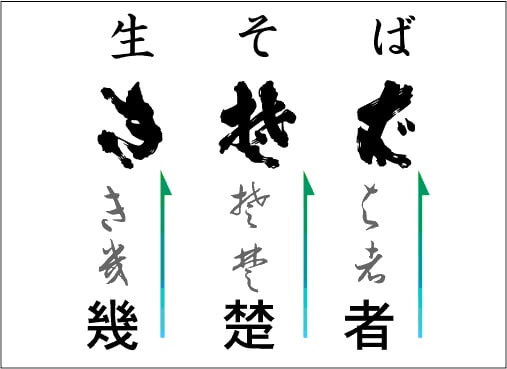

きそば変体仮名の変形

『幾楚者』

元々、そんな漢字が進化したモノでありますが、なんなんだか、さっぱりわかりませんね。

文字列として、さして意味はないのだが、分解するとなんとなく意味がわかる。

幾 [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] いくつか。量。

楚 [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] ほっそりとした様子。あざやかな様子。

者 [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] 台上にしばを積み火をたくもの ※煮る人

勝手気ままに、この漢字を表現すれば、何本もの束ねられたほっそりした物を茹でている人と判断できる。

かなり、こじつけになりますが、蕎麦屋のイメージそのものになりましたね。

いい着地をしてしまいました。

しかし、紛らわしい字も現代ではどうか・・・と思ったのかどうか?

こんなわかりやすいところもあるんだな~ となかなか考え深い、今回のテーマでした。